ピッタリの屋根修理の匠は見つかりましたか?

「どの屋根修理の匠を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や屋根に対してのお悩み・ご要望などからピッタリの職人をご案内します。

仲介手数料や紹介料はもちろん無料、しつこい営業等も一切いたしませんので安心してご利用ください。

屋根の中には様々な部位があり、それぞれ名称があります。

「妻側」や「ケラバ」「谷」など聞いたことある名前もあれば、初めて聞いたという言葉もあるかもしれません。

そこまで詳しく知っている必要はありませんが、屋根の部位が壊れて修理業者に伝えたい時や、職人と話す時にはある程度知っておくと便利です。

屋根は様々な部位によって構成されており、場所によっては劣化が早かったり、雨漏りの原因となりやすい箇所もあります。

現地調査の際に雨漏りの原因について話を聞く時などにも役に立ちそうな、屋根の代表的な部位や役割についてご紹介します。主な名称について

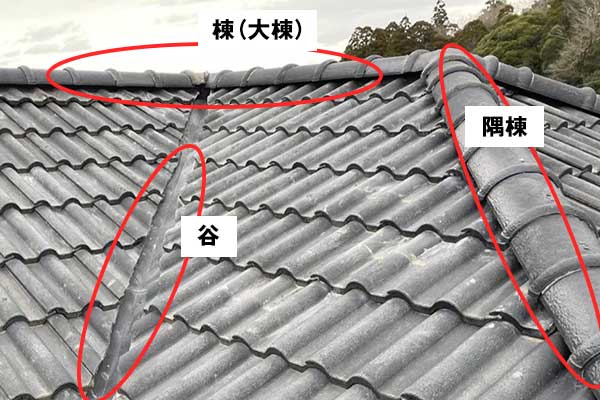

勾配(角度)のついた屋根の一番頂点となる高い部分を「棟(むね)」といいます。

屋根と屋根が合わさる箇所です。

この棟に水平に置かれる木材を棟木と呼びます。

瓦屋根では冠瓦やのし瓦などの瓦が設置されます。こうした棟の瓦の隙間を埋めるのが漆喰で、この漆喰は瓦より劣化しやすいため劣化して隙間ができるとそこから雨が入り込んだり、さらに棟がずれたり歪みが発生したりします。

スレートや金属屋根には棟には棟板金という板金が設置されており、こちらも築10年ほどで固定してある釘が緩んで棟の浮きが発生したりします。

屋根の一番高いところにあるため雨風などの自然の影響を受けやすく、劣化しやすい箇所といえます。

隅棟などほかの棟と区別するために、頂点にある棟を大棟と呼びます。

勾配のついた屋根の、一番高い部分を「棟(むね)」といいます。

つまり、建物において2つの傾斜した屋根が交わりあっている部分を棟と呼ぶのです。

また、頂上部に水平に置かれる部材の事を棟木といいます。

建物によっては棟がいくつかある場合がありますが、その中で一番高い位置にある棟は、他の棟と区分けるために大棟と呼びます。

入母屋屋根や寄棟屋根で、屋根面が交わった部分にできる、隅に向かって傾斜した棟を「隅(すみ)」、または「隅棟(すみむね)」といいます。

他にも複雑な造りの屋根では、屋根と屋根が交わる部分にも隅棟があります。

また、隅棟部分の構造材は隅木と呼ばれます。

屋根と屋根のつなぎ目部分で、谷状になっている箇所を「谷(たに)」と呼びます。

屋根に流れた雨はここに集まってくるため、ここに雨を流すための「谷樋」を設置します。

二つの屋根面からの雨が集まってくる場所ということで雨の影響を受けやすく、雨漏りが発生しやすい場所でもあります。

昔の住宅では谷樋に銅板が使用されていましたが、銅は酸性雨の影響などで穴があいたことで雨漏りが発生していました。

最近ではガルバリウム鋼板が使用されています。

▷参考記事:屋根で最も雨漏りしやすい?!谷板金の役目やメンテナンスについて

屋根に降った雨は軒に設置された雨樋に集められます。

そこから下水へ排水する役目があります。軒に水平に設置された雨樋は軒樋、縦に設置された雨樋は縦樋と言います。

雨樋が破損や詰まりを起こしてしまうと、雨水があふれて、その水が直接外壁にかかってしまいます。

そうなると外壁が傷むスピードが速まり、外壁にひび割れやコーキングの劣化など隙間があった場合には雨漏りの原因にもなってしまいます。

特に近くに樹木などがある場合は落ち葉で詰まりやすいため定期的な掃除が必要です。

切妻屋根などで雨樋が付けられていない端を「ケラバ」と呼びます。

こちらは漢字では「螻羽(けらば)」と書きますが、通常はカタカナで表記されることが多いです。

ケラバは外壁よりも少し外に出ており、この部分があることで外壁に直接日光や雨が当たらないようになっています。

ケラバの下側の側面には破風板が設置されています。

屋根の形状について詳しくは下記をご覧ください。

屋根の妻側の三角形の斜辺部分を「破風(はふ)」と呼びます。破風は風を破るという名前のように、強風から建物を守ったり、また下からの雨の屋根への吹き込みを守る役割があります。

神社仏閣などでは装飾された美しい破風を見ることができます。

そして破風に設置する板を「破風板(はふいた)」と言います。

破風板は以前は木材が主流でしたが、最近では窯業系や金属製のものが使用されています。

屋根の地面と水平で雨樋が取り付けられた側で、外壁や窓よりも外に出ている部分を「軒(のき)」「軒先(のきさき)」といいます。

このケラバと同じように軒先が外壁よりも外に出ていることで、雨が直接外壁にあたることを防いでおり、日当たりの調整も行っています。

最近ではこの軒が短いかほとんどないような住宅が増えてきましたが、軒の出が短いと外壁や紫外線や雨の影響を受けやすく雨漏りも発生しやすいことが指摘されています。

▷参考記事:軒が短い家は雨漏りしやすい?その理由を解説

軒天は屋根が外壁から外に出ている分を下から見た箇所を、「軒天(のきてん)」といいます。

軒先の天井部分とも言えます。軒天は軒天上、軒裏などとも呼ばれます。

軒先には、外壁を日差しや雨風から守るという役割があります。

しかし、軒先は鳥に巣を作られたり、湿気でカビが生えたりする事も多いので、定期的にチェックするようにしましょう。

軒天にカビが生えていると、上の屋根に雨漏りなど不具合が発生しているサインでもあります。不具合を見つけたら早めに点検を依頼してください。

軒先の先端に使用されている細長い部材を「鼻隠し(はなかくし)」と言います。

先ほどのケラバの先に使用される「破風」とよく似ていますが、雨樋のない妻側のケラバに設置する部材「破風」、雨樋のある軒先の部材は「鼻隠し」と似たような部材でも設置する場所によって名称が異なります。

鼻隠しは、屋根の下にあって屋根を支えている垂木の先端の切り口を隠すために取り付けられており、この垂木の先端を建築用語では「鼻」と呼ぶことからこの名称がついています。

鼻隠しは雨水が屋根の内部に吹き込むのを防ぐ役割もあります。

屋根と外壁が接する取り合い部分に雨水の侵入を防ぐために設置する板金を「雨押さえ(あまおさえ)」といいます。

古くは素材に木材を使っていましたが、現在ではガルバリウム鋼板が主流です。

雨押さえは雨漏りの原因箇所となりやすいので、定期的なチェック、メンテナンスが必要です。

今回は屋根の代表的な部位や部材の名称や役割をご紹介しました。

先端部や雨が集まる場所、雨から屋根を守っている場所というのは、その部材そのものが雨に晒されているため雨による劣化によって雨漏りを起こしやすい箇所とも言えます。

劣化した箇所から雨が入り込んでいつの間にか雨漏りしていたということは非常によくあります。

定期的に異常がないかどうかチェックすることが重要ですが、なかなか屋根をご自身でチェックされるのは大変なため、信頼できる屋根業者に点検を依頼すると安心です。

必要に応じた補修を行うことで雨漏りや多いな不具合を防ぐことができます。

屋根修理の匠では、お近くの優良修理業者を検索していただけます。

「どの屋根修理の匠を選べば良いかわからない…」という方に、お住まいの都道府県や屋根に対してのお悩み・ご要望などからピッタリの職人をご案内します。

仲介手数料や紹介料はもちろん無料、しつこい営業等も一切いたしませんので安心してご利用ください。

LINEでかんたん

問い合わせ&職人案内